|

Wellenreiter-Kolumne vom 21. November 2012

Die Zukunft in der Glaskugel

"Die Zukunft hat

viele Namen: Für

Schwache ist sie das

Unerreichbare,

für die Furchtsamen das

Unbekannte, für die Mutigen die

Chance"

(Victor Hugo)

Das kurze Zeitalter der "New

Economy" (1995 bis 2000) war eine mutige Zeit. Der Glaube an den

unbegrenzten Horizont der Zukunft war groß. Alles schien möglich. Man

sagt, die New Economy sei gescheitert. Das ist nicht wahr. Dieses

Zeitalter legte den Grundstein für zwei maßgebliche Entwicklungen.

Einerseits breitete sich das Internet wie eine Krake über die Welt aus.

Andererseits entwickelte sich eine Mobiltelefonie, die ihren - vorläufigen

- Höhepunkt in der Entwicklung von Smartphones fand.

Eine Vielzahl von

New-Economy-Unternehmen scheiterten oder blieben in ihrer Bedeutung

zurück. Unternehmen wie Google, Facebook, Amazon.com und Apple nutzten

ihre Chance. Ob im "Eisenbahnrausch" vor 150 Jahren oder im "Autorausch"

vor 100 Jahren: Auch damals blieben nur wenige Gewinner übrig.

Jetzt - gegen Ende des Jahres

2012 - überwiegen die Furchtsamen. Der DAX steigt um 20 Prozent. Noch vor

einigen Jahren hätte es dafür Jubelarien in der Presse gegeben. Jetzt:

Nichts. Die meisten Anleger - sofern es sie noch gibt - reagieren

unbeeindruckt. Hauptsache, das Geld liegt sicher auf dem Tagesgeldkonto,

steckt in einer neuen Immobilie oder befindet sich in Form einer Anleihe

beim Staat. Rendite ist "wurscht". Die Angst vor der Schuldenproblematik

lähmt.

Während die Mutigen in der

Zukunft ihre Chance sehen und die Furchtsamen negativ in die Zukunft

blicken, haben die "Schwachen" nicht das Gefühl, eine Zukunft zu haben.

Sie haben resigniert. Oder sie weichen aus. Von Griechenland nach

Australien, von Portugal nach Brasilien, von Spanien in andere Teile

Südamerikas. Oder jeweils nach Deutschland. Juan Carlos, der König des

einstmals so stolzen Kolonialreiches, schickte jüngst einen Hilferuf an

die Adresse südamerikanischer Staaten. Man möge bitte helfen, Spaniens

Wirtschaft zu retten.

Jeder Leser mag sich selbst

testen, welcher Gruppierung er sich angehörig fühlt.

Wie wird sie denn nun, die

Zukunft?

Anti-Tech? Wohl nicht. Das

Technologie-Momentum, welches zwischen 1995 und 2000 einen Schub erhalten

hat, dürfte anhalten und uns möglicherweise selbstfahrende Autos, eine

autonomere Energieversorgung und eine Weiterentwicklung der

Smartphone-Kultur bringen.

Kriegerisch? Eine derart lange

Friedensphase wie von 1945 bis heute ist für Kern-Europa historisch

betrachtet selten. Die Europäische Union sollte in der Lage sein, den

Friedenszustand zu erhalten. Die USA dürften mittelfristig das Interesse

am Nahen Osten verlieren. Die wachsende eigene Ölproduktion macht es

möglich. China dürfte in den kommenden Jahren nicht davor zurückschrecken,

seine Einflusssphäre zu verteidigen bzw. auszuweiten. Nach 20 Jahren

unbändigen Wachstums sind die Backen aufgeblasen. Japan ist der

langfristige Verlierer in Asien.

Betrachtet man die Liste für

Kriegsgründe, so spielt das Streben nach wirtschaftlichen Vorteilen eine

entscheidende Rolle. Religiöse, politische oder ideologische Gründe

verbergen sich häufig dahinter, auch wenn Kriegsgründe natürlich

vielschichtig sind. Von einem Krieg hätte China wirtschaftliche Nachteile

zu befürchten. Aus diesem Grund gelten angeschlagene Länder als

kriegsbereiter.

Müssen wir Angst vor der

Zukunft haben?

Eine der größten

Errungenschaften der industriellen Revolution und deren Folgen war die

Ausweitung des "Mittelstandsbauchs". Eine ähnliche Entwicklung erfolgt

derzeit in China und andere asiatischen Wachstumsregionen. Die Besitzlosen

werden zu Besitzenden. Ein großer Mittelstand bei nur noch geringen

Wachstumsraten (alte Industriestaaten) bedeutet eine steigende Anzahl an

Menschen, die unter Verlustängsten leiden Angst löst Aktionen aus (z.B.

den Kauf von Gold, von Versicherungen etc). Man investiert in einen

Schutzpanzer. Rüstungsausgaben waren schon immer kostspielig und binden

Kapital, dass anderswo als Investment arbeiten könnte. Das

unterschiedliche Sentiment in den alten Industriestaaten einerseits und in

den aufstrebenden Wachstumsregionen andererseits dürfte vorerst erhalten

bleiben. Vielleicht sollten wir Europäer einfach lernen, mit der Angst zu

leben, die bei geringen oder negativen Wachstumsraten automatisch

auftritt. Das Wort "Zuversicht" wird immer seltener - zu selten - benutzt.

Wie entwickelt sich die Börse?

Die Zukunft ist nicht

vorhersehbar, das gilt auch für die Börse. Und doch liefern historische

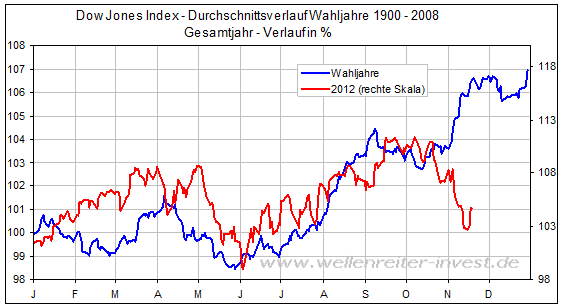

Verläufe Anhaltspunkte. So verlief das Jahr

2012 in

den ersten drei Quartalen börsentechnisch wie ein normales US-Wahljahr.

Eine gravierende Abweichung ergab sich erst im November (folgender Chart).

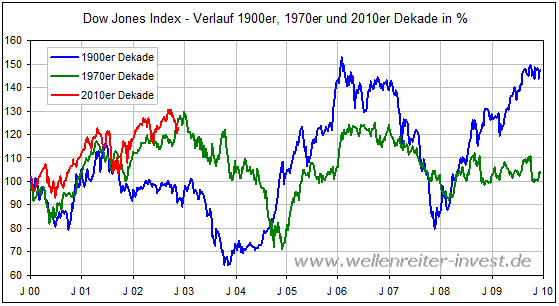

Wir können auf eine mehr als

200jährige Verlaufsgeschichte des Dow Jones Index zurückblicken (vor 1896

zurückgerechnet). In dieser Geschichte kam es immer mal wieder vor, dass

Dekaden ähnlich verliefen. So z.B. die Dekade der 1900er Jahre und die

Dekade der 1970er Jahre.

Ob nun die 2010er Dekade dem

dargestellten Muster folgt, sei dahingestellt. Aber es dürfte eine grobe

Orientierung sein. Als Erfahrungswert lässt sich sagen, dass die zweite

Hälfte einer Dekade gegenüber der ersten Hälfte meist besser läuft.

US-Rezessionen treten gehäuft zu Beginn einer Dekade auf. Wir gehen davon

aus, dass die Aktienmärkte - und sei es nach einem zähen Jahr 2013 - die

Chance haben, in eine Aufwärtsbewegung überzugehen, die den nunmehr 12

Jahre alten Bärenmarkt hinter sich lassen sollte. Antizipieren Sie die

Entwicklung der Finanzmärkte mit Hilfe unserer handelstäglichen

Frühausgabe.

Robert Rethfeld

Wellenreiter-Invest

P.S. Ein kostenloses 14tägiges Schnupperabonnement erhalten Sie unter

www.wellenreiter-invest.de

|